Por Mely Arellano | Periodismo de lo posible

Imagina que un día hay personal del gobierno tomando notas en las calles de tu colonia. Luego escuchas rumores sobre un programa de mejoramiento urbano. Acudes a una reunión vecinal y comprendes que las autoridades no quieren resolver el problema de la recolección de basura o la falta de agua, sino hacer “mejoras” que convengan a los empresarios y al turismo. Quieren gentrificar tu barrio.

Eso vivieron las y los vecinos de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, donde desde hace una década los gobiernos estatal y municipal han buscado desarrollar proyectos como un teleférico, un corredor turístico y un eje vial.

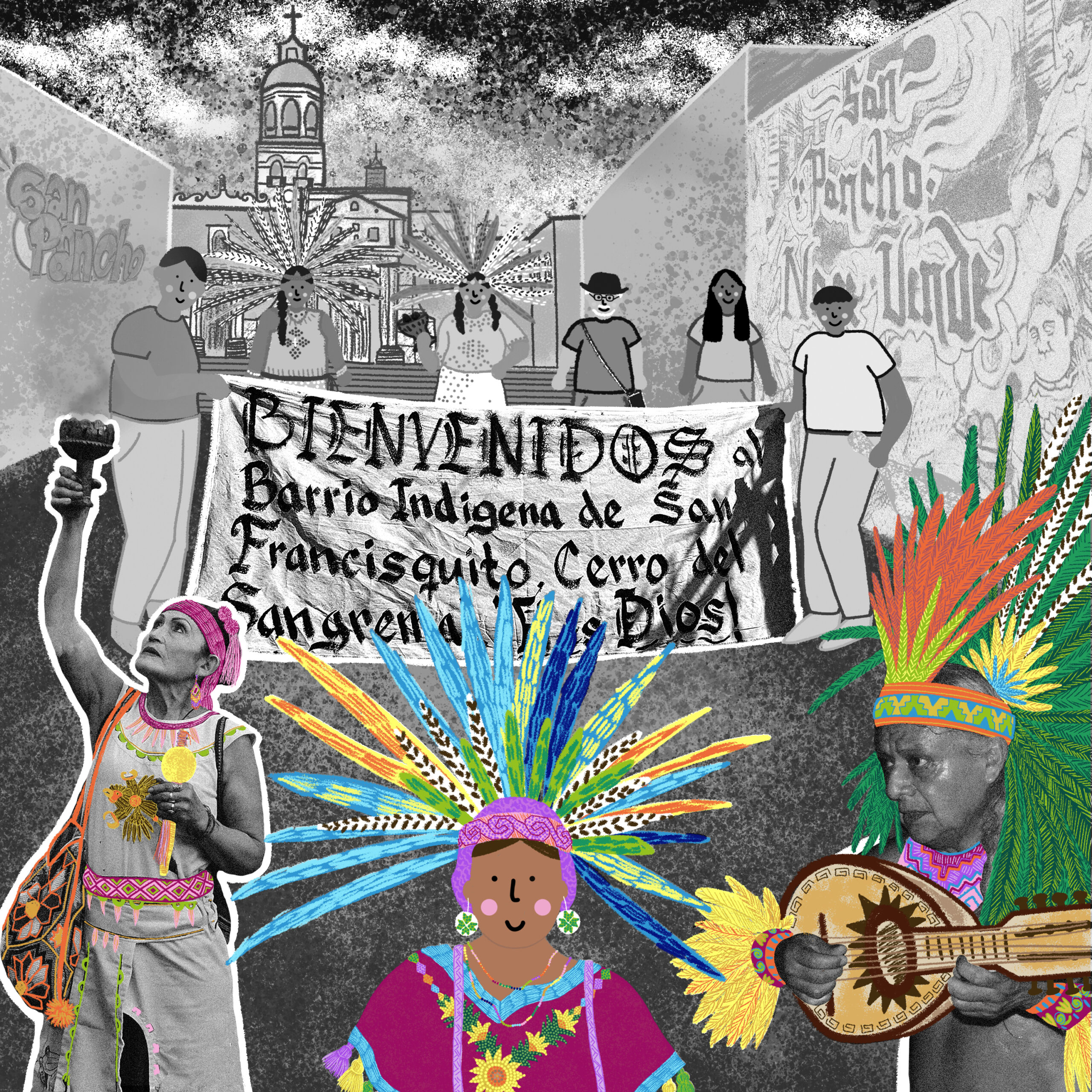

San Francisquito es codiciado por su ubicación, pues solo una avenida lo separa del centro histórico; es un barrio similar a otros, de calles irregulares, casas modestas, uno que otro edificio de departamentos y algunas vecindades, pero lo distingue ser la cuna de la tradición conchera.

Esos danzantes con ayoyotes (cascabeles) en los tobillos y penachos de plumas, que bailan en las plazas públicas de todo el país, tienen su raíz en este antiguo asentamiento otomí-chichimeca, ubicado en las faldas del cerro del Sangremal, donde, según la leyenda, se fundó la ciudad de Querétaro en 1531.

Conforme pasaron los años, la naturaleza indígena de San Panchito —como le dicen de cariño— se transformó a causa de las migraciones internas. Se perdió el uso de la lengua otomí y se convirtió en un espacio urbano donde viven 3 mil personas, pero conservó su esencia conchera, un atractivo natural para el turismo.

En 2015, el municipio quiso hacer un corredor y una placita, donde los domingos llegarían los camiones de turistas, que serían recibidos por concheros bailando. Esto causó el rechazo de los danzantes, quienes dijeron: “Esto es una tradición, no es una atracción”, recuerda Camila Vera, bióloga y conchera.

Fue entonces cuando los habitantes del barrio comprendieron que debían organizarse para impedir el avance de la gentrificación, que no solo amenazaba a sus viviendas, sino también a su espiritualidad, su cosmovisión y su historia.

Estrategia jurídica

Pero ¿cómo se organiza un barrio contra la gentrificación? Las vecinas y vecinos empezaron por informar sobre lo que estaba pasando. Fue Gerardo Bohórquez, historiador, profesor jubilado y cronista muy querido, quien convocó a un grupo de jóvenes para que repartieran volantes en cada casa de San Panchito.

Un día tocaron a la puerta de Trinidad Landa Herrera, mejor conocida como Jefa Triny, pues es común en San Francisquito llamar jefe o jefa a los líderes de la comunidad. “Díganme qué podemos hacer para la defensa del barrio. Entonces ellos dicen: vamos a conformar una asamblea, y me invitaron a participar”.

Gracias al volanteo, más personas se fueron sumando a La Asamblea: vecinos, vecinas, danzantes, artistas, y jóvenes como Braulio Ayala, Luis Cázares y Camila, quienes aunque no viven en San Francisquito, tienen interés en trabajar por el barrio.

La Asamblea, el antecedente de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, un órgano de autogobierno creado en septiembre de 2020, acordó en sus reuniones semanales dividir el barrio en cuatro sectores, con una persona responsable para cada uno, de modo que fuera más sencilla la organización y la comunicación.

“En varias de las reuniones que tuvimos estaba un abogado, cuya familia es del barrio, y él planteaba el hecho de que, para hacerle frente a la gentrificación, había que tener una herramienta jurídica”, cuenta Braulio, biólogo y danzante. Ese instrumento era el derecho a la consulta ciudadana, al que solo podrían acceder si obtenían el reconocimiento como barrio indígena. Y con ese objetivo inició la estrategia jurídica.

Resistencia conchera

Al Jefe Miguel Ángel Martínez Cardona, uno de los líderes concheros del barrio y de la lucha contra la gentrificación, en cuya casa se realizaron las primeras reuniones vecinales, le preocupaba la intención de las autoridades de organizar recorridos turísticos por los “cuarteles” o capillas de oración de las mesas concheras, como denominan a sus grupos de danza.

“¿Íbamos a abrir nuestros cuarteles, nuestras mesas, para que pudiesen pasar y todavía les íbamos a hacer acá show, como si fuéramos payasos? ¡No, jamás!”, advierte el Jefe Miguel.

Así que los danzantes decidieron manifestarse contra uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno: la construcción de un eje vial sobre la avenida Zaragoza. La razón fue que, de concretarse, obligaría a cortar el tradicional desfile de los concheros. “Ese es un punto principal [por] donde bajan todas las danzas; entonces, nos iban a dividir”, explica la Jefa Triny.

Entre mayo y junio de 2019, más de cien concheros danzaron en cuatro ocasiones frente al Palacio de Gobierno para protestar, portando mantas en las que advertían: “San Francisquito no se vende”. Fueron acciones de resistencia memorables, pues era la primera vez que usaban su danza para defender una causa.

“El análisis era que esa obra iba a profundizar la gentrificación, porque nosotros ya lo veíamos como un hecho, algo que estaba ocurriendo, pero de manera paulatina, muy lento”, dice Braulio. “De por sí ya había casos de gente que desde 2018 se había tenido que ir de San Pancho por el aumento de la renta. Entonces, eso era la alarma”.

Gracias a la movilización conchera y la presión vecinal, San Francisquito obtuvo una victoria en septiembre de 2019, cuando las autoridades estatales anunciaron la cancelación del eje vial.

Sin embargo, La Asamblea sabía que debían seguir adelante con la búsqueda del reconocimiento como barrio indígena, para evitar que los gobiernos insistieran con proyectos gentrificadores en su territorio.

No era una tarea fácil porque no había una ruta clara para conseguirlo. “En esa cuestión jurídica ha sido todo como una caja negra, donde nadie sabe cómo hacerle”, afirma Camila. “Las leyes se cumplen para los que tienen dinero, ¿no? Y para los que no, pues nos dan largas, evasivas”, agrega Alma Pájaro, danzante y vecina de San Panchito.

Un primer triunfo

Al principio creyeron que “por la condición urbana de la comunidad” no podrían obtener el reconocimiento, pero revisaron la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro y descubrieron que sí era posible, incluso a pesar de que en el barrio ya no se hablara una lengua indígena, recuerda Braulio.

Como parte de su estrategia jurídica enviaron una carta al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su apoyo, y recurrieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde les explicaron que necesitaban estar incluidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero primero debían ser reconocidos por el Ayuntamiento de Querétaro.

Para ese fin, integraron un expediente con las firmas de los habitantes del barrio que se identificaban como indígenas, y mapearon el territorio para determinar qué negocios habían desaparecido, qué mesas concheras fueron desplazadas, qué casas estaban abandonadas, y lo entregaron al INAH.

En 2021, el INAH emitió el dictamen que establece la condición indígena del barrio, un documento clave para que, finalmente, en abril de 2023, el Ayuntamiento reconociera a San Francisquito como barrio indígena urbano, el primero y único en Querétaro. Lo siguiente era un reto mayor: conseguir la declaratoria del Congreso del estado.

Del rechazo a la aceptación

Mientras tanto, la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito —surgida de La Asamblea— organizaba actividades culturales y artísticas, talleres de huertos urbanos, e impulsaba proyectos productivos. La idea era avanzar en la convivencia, la autonomía y el mejoramiento de los espacios comunitarios.

Las paredes del barrio se llenaron de murales, que recuerdan las luchas indígenas y campesinas, y las calles se convirtieron en un semillero de manifestaciones artísticas como el grabado, el grafiti, la serigrafía y el rap freestyle, lo que nutrió la vida cultural de San Francisquito.

Pero fuera del barrio las cosas no marchaban bien. El Congreso de Querétaro no sabía cómo proceder ante la inédita solicitud de San Panchito, pero lo peor es que no había interés en el tema.

Integrantes de la confederación sostuvieron múltiples reuniones con legisladores y entregaron un cúmulo de documentación, que incluía un estudio etnográfico y el dictamen del INAH, pero aun así, en julio de 2024, la LX Legislatura resolvió no otorgarles el reconocimiento.

La noticia caló profundo en las calles de San Panchito. “Ese enojo, esa rabia [que provocó la decisión], pues lo que produjo fue la movilización, otra vez”, dice Luis Cázares, miembro de la confederación.

Tan solo un mes después del rechazo legislativo, a través de Alma Pájaro, recibieron una llamada: el Gobierno federal había decidido incluirlos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para lo cual pedía que una representación del barrio viajara a la Ciudad de México. Después de años de lucha, al fin veían cumplido su sueño.

La tarde del 30 de agosto de 2024, cientos de concheros tomaron las calles; partieron de San Francisquito y pasaron frente al Palacio de Gobierno hasta llegar al templo de la Santa Cruz. “¡Él es Dios!”, gritaban en señal de agradecimiento y celebración. Luego cayó la noche y una ligera llovizna, pero nada detuvo su baile y su canto, hasta que alguien dijo: “Vámonos al barrio”. Y volvieron. Cansados, felices y listos para seguir danzando.

Esta historia es la versión escrita del pódcast “Querétaro: San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende”, cuya investigación y guion fueron realizados por Alejandra Moreno, Mely Arellano y Marcela Turati. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.