La democracia y el aprendizaje crítico son inaccesibles sin conflictos visibilizados. En esencia, esa es la premisa de la pedagogía del disenso, una línea teórica que va a la raíz del enfoque transformador de la educación y desde la cual es posible entender la razón que llevó a tantos profesores, estudiantes normalistas y, en general, personas relacionadas con la educación a integrarse a movimientos políticos y armados que, a finales del siglo pasado, se consideraron caminos pertinentes hacia la construcción de un mundo más justo. Hoy queda claro que la violencia no es el camino.

Los últimos días del mes fueron un terreno fértil para tener presentes episodios ilustrativos de la lucha política armada. El 23 de septiembre se cumplieron 60 años del asalto al Cuartel de Madera, en Chihuahua, un acto en el que participaron maestros rurales y líderes estudiantiles, además de obreros.

Septiembre

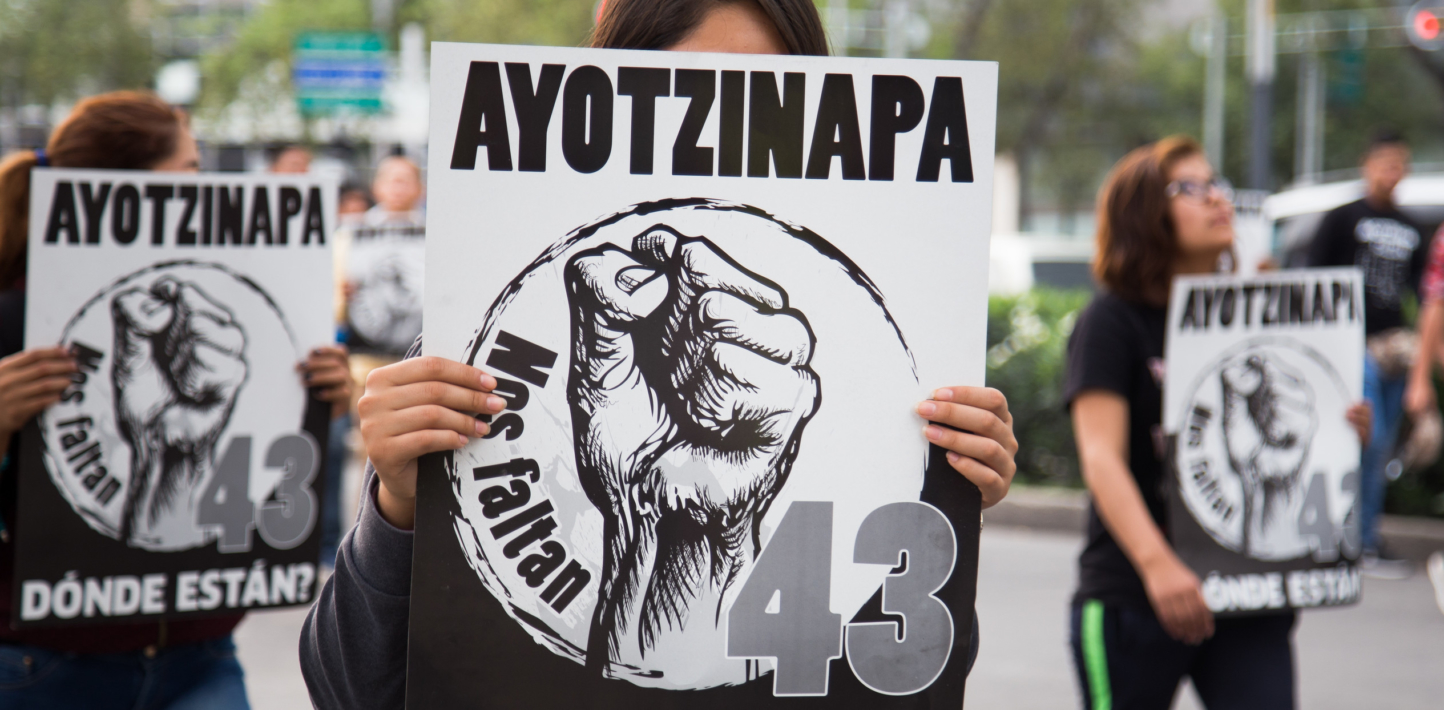

El 26 de septiembre se cumplieron 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, institución de la cual fue profesor Lucio Cabañas, uno de los líderes de la guerrilla en el estado de Guerrero.

La desaparición, sobre la que aún pesan múltiples dudas, ocurrió cuando los estudiantes conseguían camiones para la conmemoración del 2 de octubre, otra fecha marcada por la movilización estudiantil y la represión violenta.

No es mi intención alimentar ninguna de las dos narrativas que han servido históricamente para calificar estos hechos y a estos personajes. Los movimientos guerrilleros y sus principales figuras, desde el Che Guevara hasta el Subcomandante Marcos, no son héroes inmaculados, depositarios de virtudes cívicas y humanas. El otro extremo también me parece inadecuado: las acciones de las organizaciones guerrilleras no se reducen a una explicación meramente policial ni su actuación al de vulgares delincuentes.

México guerrillero

Al México guerrillero se le debe una investigación profunda que ponga en un marco político las acciones ocurridas, en un momento histórico mundial en el que la lucha armada se planteaba como una posibilidad hoy mayoritariamente condenada, y que ofrezca claves para entender el pasado y las tareas pendientes en la actualidad: la transformación social sigue en construcción, y la represión de Estado sigue siendo un riesgo condenable.

El aula es un espacio público en el que se aprende a gestionar las relaciones y convivir con el conflicto. A la luz de los estándares democráticos y del altísimo costo humano, la vía armada y los actos violentos deben clausurarse como opción.

Lo que no está clausurado es la necesidad de construir un mundo más justo que, sin anular las diferencias, se abone a experiencias de aprendizaje para argumentar, escuchar, deliberar y disputar significados con reglas justas, cuidando a las personas y sometiendo a crítica las instituciones.

En todos los movimientos transformadores ha habido maestros y estudiantes. Abandonar la violencia y conservar la utopía es una de las esencias educadoras.